ColorMunki Photoをレンタルしてディスプレイをキャリブレーションしてみた

ディスプレイを長年使っていたり2画面使っていたりすると、ディスプレイの色合いが気になってしまうことがあります。このポストでは、キャリブレータを使って正しい発色を目指すことにします。

気になって仕方がない!

私は四六時中PCを使う仕事をしていますが、デザイナーではありません。色味にこだわる必要はないのですが、結構気になる場面があることに気付きました。

- 2画面のPCで左右の色が違いすぎる

- 印刷したときの発色が違いすぎる

- 灰色のはずのWEBページの背景が水色

- 家のPCと職場のPCで画像の印象がまるで違う

良くあることではないでしょうか? そこでキャリブレータの出番です。人の目に頼らずに、様々な色を実際に表示させて測定しながら正しい色に追い込んでくれます。どんなキャリブレータがあるのか見てみましょう。

キャリブレータ

キャリブレータは目的によって搭載する機能が異なります。多くの場合キャリブレーションの目的は次の3つに大別されます。

- 測定したディスプレイの光が目標に近づくようにする

- ディスプレイの発色を環境光まで考慮して目標に近づける

- ディスプレイの発色を印刷結果に近づける

すべてのキャリブレータは精度の差こそあれディスプレイ用に押しつけて使用する輝度センサーを搭載しています。 更に、環境光センサーも搭載していたり、紙面にも流用できる機構を搭載していたりします。 購入する場合、i1Display Proというのが手頃な価格と性能で人気のようで、だいたい3万円くらいです。

レンタルしよう

「デザイナーでもないのに3万円は高い!」という方がほとんどですよね。 私もその口でしたので、レンタルしました。Apexという会社を使ってみました。 レンタルできる機種はColorMunki Photoでした。

| 日数 | 価格 |

|---|---|

| 1泊2日 | 3,200円 |

| 2泊3日 | 4,480円 |

| 1日追加 | + 640円 |

| (11泊以上) | + 320円 |

宅急便か店頭レンタルか選択できます。私は店頭レンタルを選択したのですが、日・月(祝)を挟むように土~火まで借りたところ1泊2日の料金で済みました。 個人利用の場合にはこのテクニックも活用したいですね。

非デザイナのためのおすすめキャリブレーション方法

念のため、非デザイナとはどんな人かまとめておきます。 以下の項目に当てはまれば、この記事を参考にするのがよいでしょう。

- プリンターはプロ向けではなく、普通のもの。色合わせはしない。

- リファレンス照明はない。部屋はそんなに明るくない。

下準備

キャリブレーションする前に、ディスプレイの設定をリセットしてください。そのあとは、以下に挙げることをなるべくやって下さい。

- 輝度は最大に

- コントラストは最大に

- ダイナミックコントラストの設定はONにしておいて良い

- 色調整・色温度などの設定は標準的なものにするか、ユーザ設定で全部同じ値にしておく

ソフトウェアのインストール

レンタルするとCDが付属してきますが、最新版が公式WEBページからダウンロードできます。 ライセンスは必要なく、本体を接続すればどんなPCでも使えます。

「Photo」ソフトウェアの起動

Photoという名前のソフトウェアがインストールされるので、起動してみましょう。

アプリを起動します。ディスプレイの設定だけをすればよいので、2つめの選択肢を選びます。

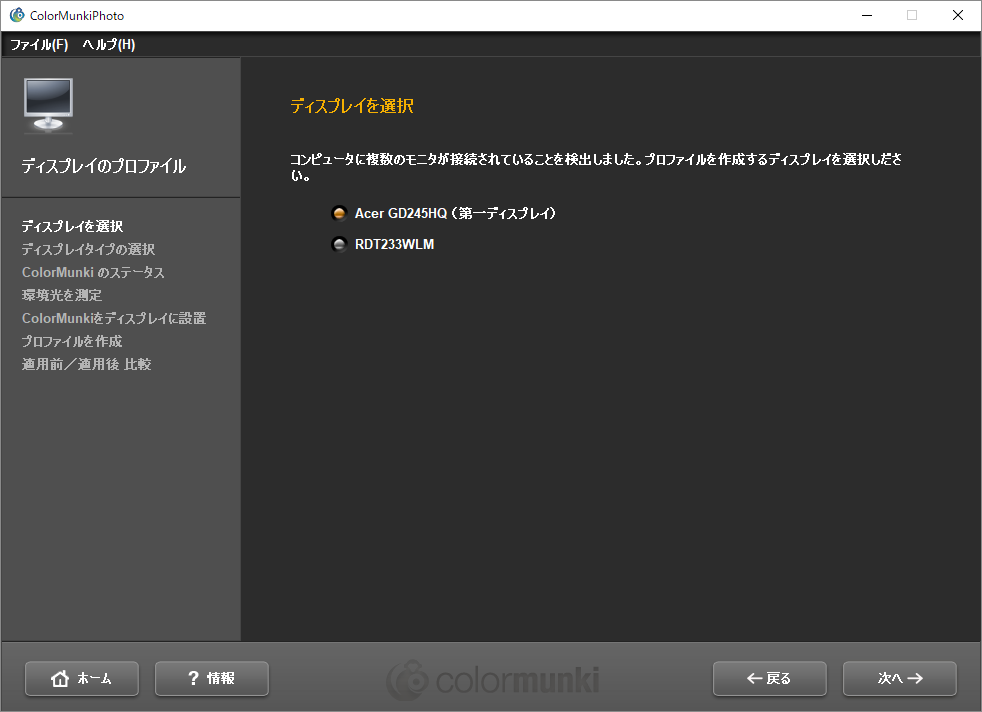

設定したいディスプレイを選びます。複数ディスプレイを使っている場合には、1つずつ設定します。ディスプレイによって色合いが違うので、当然両方やらないとダメです。

環境光も含めて設定するのが一番なのですが、普通の作業環境はデザイナーさんの環境よりも暗いことが多いです。ですから、ここではあえて環境光を使わずに設定を進めます。

- ディスプレイタイプ:LCD

- ディスプレイの設定方法:詳細モード

- 白色点設定:D65

- 輝度:120cd/m2

設定が終わったら、センサーのキャリブレーションをしてディスプレイに設定します。

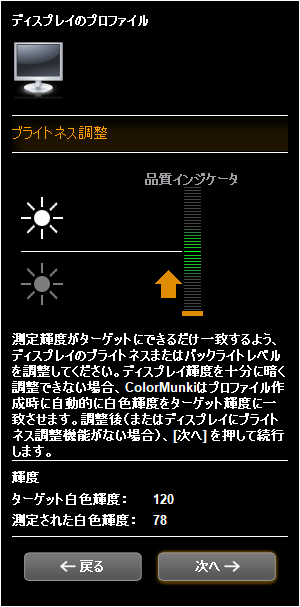

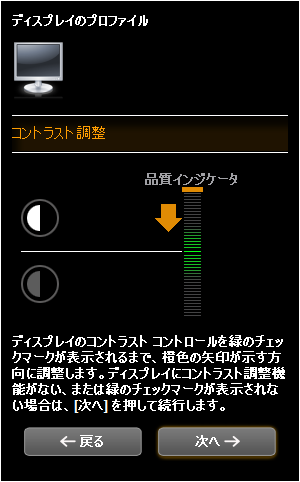

キャリブレーション中にやるべきことは、輝度とコントラストを調整することだけです。 インジケーターが中央に来るように、輝度とコントラストを動かしましょう。ディスプレイ本体の設定画面を使います。

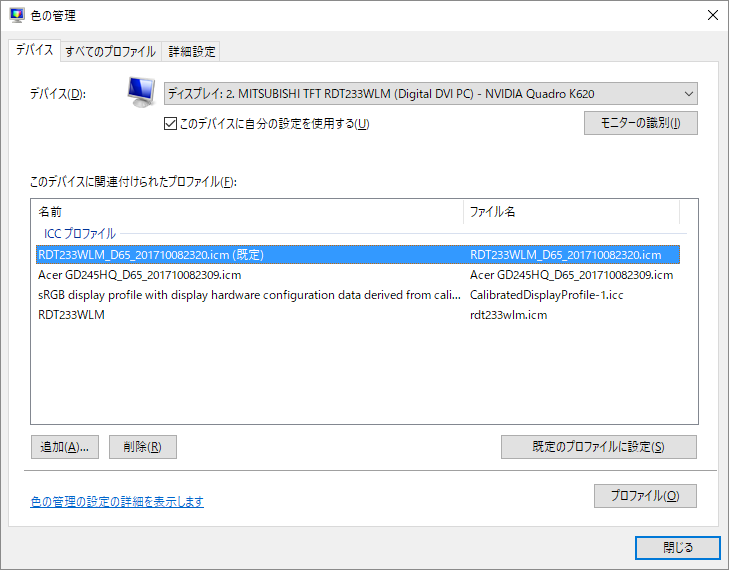

あとはやることはありません。5分間、いろいろな色が表示されます。 キャリブレーション結果はカラープロファイルとして登録されます。コントロールパネルから「色の管理」を見ると、確かに登録されていることがわかるはずです。

まとめ

以上、キャリブレーションの仕方をまとめました。 これをすれば、色が自然になって2ディスプレイ間の色合いの違いも小さくなります。 ぜひやってみて下さい。

- ColorMunki Photoでのキャリブレーション方法をまとめました

- 環境光を使わないのがポイントです